服務熱線0551-62888190

▲ 張蔭松專訪

在碧海青山環(huán)抱的膠東半島,中國民族民間舞蹈海陽秧歌專家張蔭松在60載春秋里,將海陽秧歌的根深扎民間。他的一生與山東海陽秧歌緊密相連,大家親切地稱他為“海陽爺爺”。他以人類學家般的嚴謹,丈量著膠東半島的每一寸土地;以藝術家的敏銳,捕捉著山東秧歌的律動基因;以教育家的遠見,構(gòu)建起系統(tǒng)的山東民間舞教材體系,使海陽秧歌這一古樸恢弘的民間藝術在世界舞臺大放異彩。

在“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新性發(fā)展”的時代命題下,張蔭松率先探索出“三位一體”傳承范式:他躬耕田野,搶救性記錄整理散落民間的傳統(tǒng)舞蹈;他立足課堂,開創(chuàng)性地建立科學教學體系;他閃耀舞臺,讓古樸的秧歌藝術煥發(fā)時代光彩。從2008年北京奧運會開幕式儀式前的驚艷亮相,到央視春晚舞臺的連年綻放,從“群星獎”到中國舞蹈“荷花獎”的桂冠加冕,他始終踐行著“讓民間藝術活在當下”的藝術理想。

在漫長的歲月里,海陽秧歌儀式成為海陽人民集體狂歡的一種形式,陪伴著一代又一代海陽人。海陽秧歌主要流傳于山東煙臺海陽等地,海陽市位于山東半島東南部,因地處黃海以北而得名海陽。海陽秧歌與膠州秧歌、鼓子秧歌并稱“山東三大秧歌”,是漢族民間舞蹈的重要組成部分。多年來,海陽秧歌頻繁亮相于各類優(yōu)秀舞蹈作品和晚會之中,被廣大民眾所熟知,這離不開文化工作者和新老藝人的共同努力。有著多重身份的“海陽爺爺”張蔭松,作為地道的煙臺人,不斷書寫著一個個有關海陽秧歌的“傳奇”。從活潑好動的小男孩成長為職業(yè)舞蹈演員,如今已年過八十的他,將畢生精力都投入山東傳統(tǒng)舞蹈的傳承與創(chuàng)新中,從扎根基層的群眾文藝工作者到兢兢業(yè)業(yè)授道解惑的教師,他擇一事,終一生。不知何時起,海陽秧歌幾乎成為張蔭松生活的全部,用那份對舞蹈近乎癡狂的執(zhí)著,延續(xù)著與秧歌的不解情緣。

踏土尋脈:民間舞蹈基因的深掘與守護

海陽是崇武之鄉(xiāng),自古以來就有習武強身之風。張蔭松回憶,“小時候由于體弱多病,學過一陣螳螂拳”。殊不知古老的海陽秧歌正是在這類動作敏捷、剛?cè)岵奈湫g基礎上發(fā)展起來的,并由此奠定了海陽秧歌剛毅、穩(wěn)健的舞蹈氣質(zhì)。經(jīng)過一招一式的修煉,功架自然不凡,“道義凜然”的武風氣韻潛移默化地影響著這位少年。

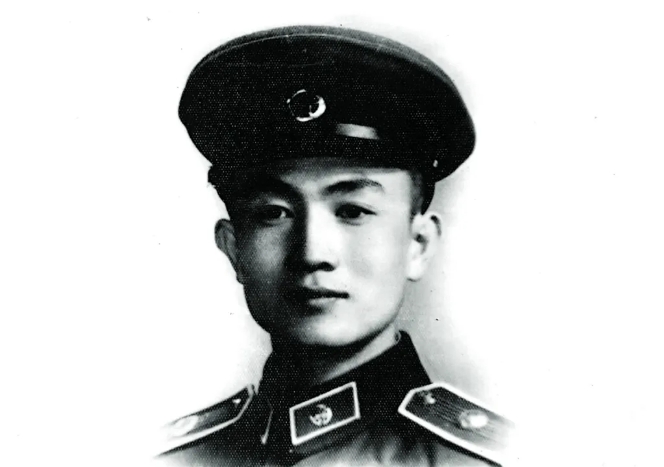

▲ 從軍時期的張蔭松

1944年10月11日,張蔭松出生于上海市。自幼在充滿藝術氛圍的知識分子家庭成長,使年少的張蔭松有機會接觸京劇、電影、音樂、舞蹈等不同門類的藝術,這不僅開拓了他的藝術視野,還培養(yǎng)了他良好的藝術鑒賞力。兒時他的哥哥恰好在中學文藝部,學校經(jīng)常組織排練音樂舞蹈節(jié)目,生性好動的他就跟著學跳,“我還跳過《打盅盤》,扮演里面的小老頭”,那些美好的兒時舞蹈經(jīng)歷至今珍藏在張蔭松的回憶里,每每提起,老人的嘴角就會不由自主地微微上揚。

1953年,畢業(yè)于同濟大學建筑系的父親回山東老家建設家鄉(xiāng),張蔭松隨父母返回祖籍煙臺生活,這使他距離“海陽秧歌”又近了一步。20世紀50年代起,國家開始逐步推進各級專業(yè)歌舞院團建設,也更加重視舞蹈人才的培養(yǎng)。“記得是1959年的秋天,濟南軍區(qū)文工團來我就讀的煙臺四中招文藝兵,選中了正在做課間操的我。”那年,不到15 歲的張蔭松被招入濟南軍區(qū)前衛(wèi)歌舞團,正式步入專業(yè)舞蹈藝術殿堂,逐漸蛻變?yōu)椴筷犖墓F正規(guī)訓練出來的第一代演員,為日后的舞蹈創(chuàng)作和教學奠定了專業(yè)基礎。

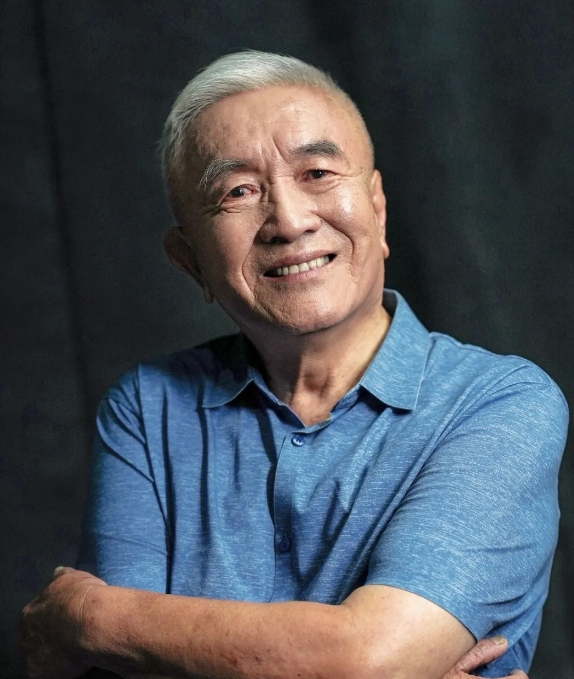

▲ 張蔭松與北舞第一屆學生

在部隊期間,張蔭松不僅打下了扎實的舞蹈基本功,還接受了中國民族民間舞、中國古典舞、芭蕾舞、毯子功、表演等多門專業(yè)課程訓練。“過去在部隊淘汰率很高,經(jīng)常兩個月看一次課,考核不過關的就會被淘汰。我們經(jīng)常從早上到晚上全是專業(yè)課。”那段學舞的日子,給張蔭松留下了深刻印象。除了日復一日的訓練,團里還排演了許多經(jīng)典舞蹈作品,不僅有舞劇《小刀會》,還有舞蹈《飛奪瀘定橋》《野營路上》等,接觸最多的還是各民族的優(yōu)秀民間舞, 如《洗衣歌》《春暖花開》《快樂的啰嗦》等。20世紀50年代,繼承與發(fā)展民族民間舞蹈遺產(chǎn)成為舞蹈工作的指導方針,各民族民間舞蹈“舞臺藝術化”的蓬勃發(fā)展態(tài)勢很快輻射到了全國各地。張蔭松參與了許多民族民間舞蹈的學習與演出,這些寶貴的經(jīng)歷不僅豐富了他的舞臺表演經(jīng)驗,還拓展了他對傳統(tǒng)舞蹈文化的理解,不斷發(fā)酵并深化著他對舞蹈的熱愛。

1964年,為慶祝中華人民共和國成立15周年,大型音樂舞蹈史詩《東方紅》在北京人民大會堂首演。那年,20歲的張蔭松,懷揣著對國家的熾熱情懷,經(jīng)歷了嚴格的選拔和緊張排練,與全國上下三千多名藝術家齊心合力譜寫了中國舞臺藝術史上的壯麗篇章。“當時我們參加了11個片段的表演,特別慶幸毛主席觀看了我們的演出,1964年10月16 日,我還把那張票留下來了。”那段榮耀時刻成為他人生經(jīng)歷中不可磨滅的印記。燃燒歲月的舞蹈仿佛成為這位年輕舞者的“人生儀式”,他在舞臺上的舞動中釋放著激情,寄托著信念,迎接下一場“邂逅”的到來。

民族民間舞作為扎根于人民生活的情感表達方式,也是最具人民性的舞種之一。淳樸豪爽的海陽人,不論輩分、不分親疏,只要鑼鼓聲一響,就聚集在一起將海陽秧歌演繹得淋漓盡致。這是海陽人對美好幸福生活的憧憬, 是一年勤勞耕作情感宣泄的律動,更是人與自然和諧共生的生命體驗。長期深耕田野進行采風的寶貴舞蹈經(jīng)歷,使張蔭松成為與海陽人民生命情感聯(lián)結(jié)最為親密的文藝工作者。

19世紀以來,“田野考察”作為有效的方法路徑逐漸在西方國家普遍運用于人類文化學研究。從“看不慣”到“真正理解”,從“感受”到“享受”,深扎田野成為張蔭松愛上海陽秧歌的契機。2006年,海陽秧歌進入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄,堅守在海陽的他以冷靜的頭腦客觀考察和思考,堅持讓海陽秧歌在民間自然發(fā)展,鼓勵“非遺”傳承人們保持自己獨特的風格個性,從而成為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)舞蹈堅定的守護者。

1970年,張蔭松從部隊轉(zhuǎn)業(yè),進入煙臺群眾藝術館工作,開啟了他扎根基層的群眾文藝工作生涯。由此,群眾舞蹈成為他藝術事業(yè)的主陣地,這一年也成為他人生中的重要轉(zhuǎn)折點。那些年,在“挖掘、整理、創(chuàng)作、輔導”八字工作方針的指導下,他與同事們深入基層,輾轉(zhuǎn)500多個村落,從一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)到另一個鄉(xiāng)鎮(zhèn),一步步跋涉,傾力挖掘并整理海陽秧歌的資料、素材,從未停歇。

由于當時交通極其不便,工作中,張蔭松搭過馬車、坐過拖拉機,自行車到不了的地方就只能靠步行,一走就是一整天,有時連吃飯也是難事,條件非常艱苦,最久的一次采風一待就是八個月。在和海陽秧歌老藝人們同吃同住的日子里,老鄉(xiāng)們總是把自己都不舍得吃的飯菜拿出來招待他們,張蔭松既心酸又感動,民間藝人對海陽秧歌的這份珍視, 令他心生敬意。

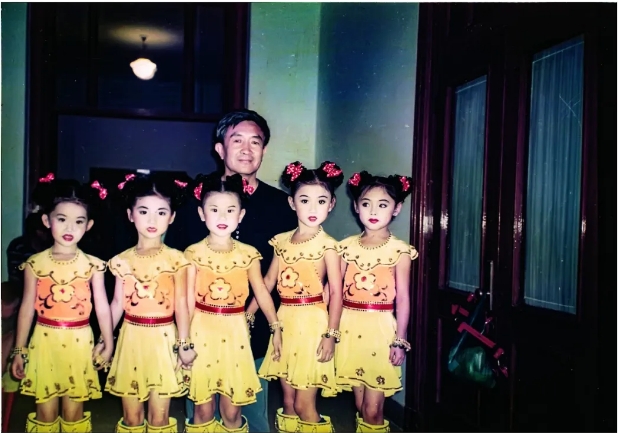

▲ 1999年,張蔭松和“小金娃”在山東省春晚

在這片山海合一的土地上,只有走進人民的樸素信仰以及與他們的日常生活相關的空間,才能真正讀懂那濃烈的秧歌文化。在田野里、在人民間,他像海綿一樣汲取各種養(yǎng)分。從1973年第一次采風開始,張蔭松幾乎每個春節(jié)都在海陽度過,甚至在臘月里也同老鄉(xiāng)們一起排練。他重點走訪了幾百個村子,一邊搜集整理資料,一邊拜訪海陽及周邊各個村子的老藝人,學習并掌握了不同民間藝人的舞蹈風格,對海陽秧歌中豐富的角色動作進行梳理。在一招一式的傾囊相授中,張蔭松通過反復的模仿學習,進一步對海陽秧歌的人文精神、審美風格、民風民俗進行深度發(fā)掘。

在現(xiàn)代化進程不斷加速的背景下,長期扎根于田野開展調(diào)查的張蔭松敏銳地意識到,對海陽秧歌這一具有重要文化價值的民間舞蹈藝術進行系統(tǒng)性搶救保護與活態(tài)傳承已刻不容緩。

熱愛是“堅守”的強心劑。除了疫情期間,張蔭松連續(xù)40多年在村里面過年。如果說,早年間春節(jié)期間的采風是為了拜師學藝,專注重點在海陽秧歌的動作層面,如今的過年采風則更多是陶醉在那歡騰雀躍的節(jié)日氛圍中,或者說他早已習慣了這種“沒有秧歌不叫年”的習俗。張蔭松不知疲倦,把采風的艱辛化為藝術的享受。“王發(fā)表演的王大娘既生動又具個性,他的一招一式都拿捏得非常到位”,一提起那些用心血澆灌海陽秧歌的民間藝人,這位耄耋老人立馬抖起精神,仿佛全身充滿能量。口傳身授間,與海陽秧歌朝夕相處的張蔭松與老藝人們亦師亦友,結(jié)下了深厚的情誼。

▲ 張蔭松(2024年) 攝影 尹勝

在長期田野采風、整理挖掘海陽秧歌的基礎上,張蔭松不僅積累了豐厚的舞蹈素材和大量一手資料,還總結(jié)提煉了“訪、問、查、聽、看、學、記、思”的民間舞“八字采風要點”。在年輕人對原生形態(tài)民間舞蹈缺乏關心,田野采風易流于形式的今天,“海陽爺爺”看在眼里、急在心里,這“八字采風要點”成為他在課堂上反復強調(diào)的內(nèi)容:“訪”,即訪問,從訪問對象到訪問內(nèi)容都需面面俱到,而非僅關注動作的學習;“查”,要查閱縣志、村志、村史、家史、家譜以及相關書籍等;“聽”,多聽各種各樣的說法;“看”,需看資料、看現(xiàn)場、看當?shù)氐拿耖g藝術表演;“學”,更多體現(xiàn)采風學習的態(tài)度,即“喜不喜歡都要學,學不會非要學,各種環(huán)境堅持學”;“記”,即記錄,對采風過程的所見所聞、所思所想進行記錄;“思”,即思考,要帶著問題意識進入到采風學習中。

2008年,張蔭松帶領120名農(nóng)民登上北京奧運會開幕式儀式前表演的舞臺,成功讓海陽秧歌驚艷世界。在排練前,張蔭松堅決不同意用藝術院校學生表演,堅持要從海陽農(nóng)民中選演員。他認為,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是世世代代老百姓嘔心瀝血保護傳承下來的無價之寶,在如此重要的演出中,應該由他們自己來向世界人民介紹海陽秧歌。他的堅守, 成就了海陽秧歌原汁原味的“真誠”與“熱烈”,最終向世界展現(xiàn)了中國民間文化的自信與風采。

“我們從老藝人身上汲取的不僅僅是技藝,還有他們深入骨髓、融入血液的情感。”張蔭松經(jīng)常說的一句話就是:“采風對我來說就是不斷再學習的過程”。時間流逝,當年傳授技能的老藝人們相繼去世,這讓張蔭松難以接受。由于常年與海陽人、海陽秧歌打交道,張蔭松早已把他們當成了家人,并一直保持著對傳統(tǒng)舞蹈和傳統(tǒng)文化的高度敬畏。在任職煙臺市群眾藝術館館長期間,他不允許任何一個專業(yè)舞蹈工作者到鄉(xiāng)村進行具體“輔導”,而是堅持讓海陽秧歌在民間自然發(fā)展。張蔭松認為,文化工作者應該在一線工作中堅持對原生態(tài)海陽秧歌的“不干預”態(tài)度。如果想真正認識和理解海陽秧歌,就要從捕捉海陽人的生活瑣碎開始,從親身感受秧歌的真情流露開始,這也是“海陽爺爺”幾十年如一日堅持的。代代相傳的薪火精神,老藝人們盡情盡興、無私奉獻的精神,成為張蔭松藝術生涯中一盞永恒不滅的明燈,指引他一路前行。

破繭成蝶,讓古樸的秧歌藝術煥發(fā)時代光彩

2023年春節(jié),一群平均年齡只有五歲的小萌娃手持“齊眉扇”,腳穿“虎頭鞋”,扭著“海陽大秧歌”登上了央視春晚的舞臺。張蔭松將20世紀80年代海陽秧歌中的“高蹺秧歌”創(chuàng)新性還原,在保留濃郁民族特色的同時又加入了獨特新穎的表現(xiàn)形式,使作品《我和爺爺踩高蹺》充滿傳統(tǒng)舞蹈的魅力和天真活潑的童趣,一夜之間,“娃娃高蹺”家喻戶曉。

▲ 1999年,張蔭松和“小金娃”在人民大會堂

從幼兒園的課堂到中老年的舞臺,從專業(yè)院校教室到“桃李杯”的賽場,從國內(nèi)舞臺到國際交流,張蔭松不僅是深耕一線的群眾文化工作者,更是堅守民間土壤的舞蹈編創(chuàng)者。幾十年來,他根植沃土,堅守創(chuàng)新,懷著對舞蹈事業(yè)的熱愛,創(chuàng)作了大量謳歌時代、謳歌人民,具有濃郁地方特色和生活氣息的舞蹈作品,并多次榮獲國家級獎項,獲得了業(yè)界和群眾的好評。代表作有《娶女婿》(1979年)、《雞婆婆》(1982年)、《浪花·白帆》(1985年)、《櫻桃紅了》(1985年)、《苦菜花》(1992年)、《細雨情絲》(1995年)、《耕海》(1996 年)、《山那邊的女人》(1999年)、《娃娃高蹺》(2000 年)、《鄉(xiāng)韻》(2004年)、《舒心的日子扭著過》(2013 年)、《爺爺教我踩高蹺》(2013年)、《幸福像花兒一樣》(2013年)、《貨郎小小俊翠花》(2021年)、《地雷戰(zhàn)》(2021年)等。其中,《苦菜花》獲第六屆全軍文藝會演創(chuàng)作一等獎;《櫻桃紅了》獲全國第二屆民間音樂舞蹈比賽創(chuàng)作二等獎;《細雨情絲》《耕海》《娃娃高蹺》《舒心的日子扭著過》《爺爺教我踩高蹺》《幸福像花兒一樣》獲“群星獎”金獎。

▲ 1999年,張蔭松和“小金娃”在北京動物園

張蔭松的舞蹈創(chuàng)作風格以山東民間舞蹈文化基因為根基,舞蹈題材貼近百姓生活,時代氣息濃郁,擅長在鮮活的舞蹈形象中巧妙融入時代審美和情感深度。在塑造典型人物形象和刻畫人物性格方面,以彰顯不同時代勞動人民形象為特點,科學養(yǎng)雞的“婆婆”,采摘櫻桃的“小姑娘”,跟著爺爺學秧歌的“娃娃”,都惟妙惟肖地表現(xiàn)了山東人民獨特的文化氣質(zhì)。他的創(chuàng)作實踐為漢族民間舞蹈的傳承與發(fā)展提供了重要的藝術經(jīng)驗。

改革開放后是張蔭松深入生活、投入創(chuàng)作的一個重要階段。對家鄉(xiāng)有著獨特情懷的他嘗試運用海陽秧歌傳統(tǒng)舞蹈語匯進行創(chuàng)作,成功將現(xiàn)實生活典型形象與傳統(tǒng)風格特色相結(jié)合,推出了一系列表現(xiàn)改革開放后老百姓幸福生活的作品:舞蹈《雞婆婆》講述了一位老婆婆科學養(yǎng)雞的故事,觀照現(xiàn)實;《浪花·白帆》巧用道具、借物抒懷,用銀白色扇子描繪出海浪滾滾的景觀意象,表達出對美好幸福生活的向往。為了更好地呈現(xiàn)山東煙臺農(nóng)村的新面貌,展現(xiàn)人民面對新生活的喜悅心情,張蔭松在女子群舞《櫻桃紅了》中精準抓住海陽秧歌“擺”的動律特質(zhì),巧妙地將單一動律進行分解變化,并將“提、裹、磨、擰”等動律融入其中,創(chuàng)造出“穩(wěn)中擺”“擰中擺”“跌中擺”“蕩中擺”等豐富多樣的勞動形象。

▲ 張蔭松與田露在排練現(xiàn)場

2023年春晚版本的《我和爺爺踩高蹺》推出之前,張蔭就始終秉持傳統(tǒng)文化要“從小娃娃抓起”的理念,在招遠實驗幼兒園設立了特色民族文化傳承課程,開始教孩子們踩高蹺、學剪紙、練民族舞蹈,引導孩子們自覺成為“非遺”保護者、傳承者、創(chuàng)新者。招遠“小金娃”在煙臺當?shù)仡H有名氣,自從1998年煙臺虎年春晚首次亮相后,他們陸續(xù)出現(xiàn)在全國各種重大演出中,廣受好評,張蔭松創(chuàng)作的舞蹈《娃娃高蹺》《爺爺教我踩高蹺》也多次在全國舞蹈比賽中獲獎。在張蔭松的傾心栽培下,一代代“小金娃”光芒四射,讓更多人看到了海陽秧歌的獨特魅力。一部部作品的背后,是煙臺“非遺”人對海陽秧歌數(shù)十年如一日的堅守。

2021年,取材于海陽秧歌中典型人物“貨郎和翠花”的群舞《貨郎小小俊翠花》亮相第十三屆中國舞蹈“荷花獎”民族民間舞的終評現(xiàn)場,作品再塑了傳統(tǒng)北方鄉(xiāng)村集市的熱鬧場景,展現(xiàn)了山東民間舞蹈的獨有魅力,詮釋出張蔭松對海陽秧歌傳統(tǒng)審美表達方式的堅守態(tài)度。同年,張蔭松與北京舞蹈學院教授田露共同導演的舞劇《地雷戰(zhàn)》在山東省煙臺市膠東劇院成功上演,張蔭松把這部舞劇視為一次“創(chuàng)作實驗”,在其中解答了一直困擾他的問題—— “如何用海陽秧歌的素材來表現(xiàn)海陽人的革命歷史?”《地雷戰(zhàn)》以家喻戶曉的海陽地雷戰(zhàn)為敘事基礎,用創(chuàng)新的舞臺結(jié)構(gòu)方式和海陽秧歌素材塑造民兵英雄人物形象,大膽采用民間音樂與搖滾元素相結(jié)合的方式,著實“搖滾”了一把。張蔭松告訴我們,民間舞的編舞就像化妝,哪兒好看就重點化哪里,抓住舞蹈最具特點的地方是編創(chuàng)的關鍵。他的創(chuàng)作生涯成功實現(xiàn)了對山東民間舞海陽秧歌的藝術升華,懷揣著對海陽秧歌文化內(nèi)涵與特質(zhì)的珍視,以其獨到的藝術眼光和幾十年如一日的堅持將一個流傳于鄉(xiāng)野的舞種轉(zhuǎn)變成舞臺上鮮活的舞蹈形象,使海陽秧歌始終保持著勃勃生機。作為海陽人民藝術的宣傳大使,他不僅積極投身海陽秧歌的舞臺創(chuàng)作,并且全心全意為海陽秧歌的推廣宣傳四處奔走,熱心幫助每一位對海陽秧歌感興趣的同行,影響著眾多優(yōu)秀編導不斷關注和研究海陽秧歌,在全國民族民間舞創(chuàng)作熱潮中,《翠狐》《夢里尋她千百度》《磨》《喜鵲銜梅》《濟南的冬天》《海陽有個王大娘》等一系列帶有海陽秧歌“標識”的優(yōu)秀舞蹈作品紛紛問世,推動了漢族民間舞當代審美建構(gòu)。

鑄魂立范:開創(chuàng)構(gòu)建科學化教學體系

“欲動先提、逢提必擰”,這一“動態(tài)口訣”貫穿于不計其數(shù)的海陽秧歌課堂訓練,也彰顯著“海陽爺爺”數(shù)載教學傳承海陽秧歌的不變初心。作為將海陽秧歌帶入高等舞蹈院校課堂的第一人, 八十多歲的張蔭松依舊堅守在教學一線。他系統(tǒng)地提煉、整理散落在民間的海陽秧歌,經(jīng)課堂反復實驗和檢驗,形成了極具代表性的漢族民間舞蹈素材與教材,逐漸成為各大藝術院校舞蹈學科的漢族民間舞基礎教材,使海陽秧歌從廣場民間步入職業(yè)化訓練課堂,為中國民族民間舞學科建設做出了突出貢獻。1996年張蔭松被授予全國“先進工作者”稱號,享受國務院政府特殊津貼;2008年獲得山東省委、山東省人民政府頒發(fā)的首屆山東泰山文藝獎“藝術突出貢獻獎”;此外,他還曾榮獲“全國文化系統(tǒng)先進工作者”稱號、文化部“群文之星”稱號、文化部文華藝術院校“園丁獎”等。

▲ 2024中國舞協(xié)“舞者述說——中國舞蹈人物傳記口述史”項目采訪張蔭松 攝影:尹勝

2012年,張蔭松與田露合著的《山東海陽秧歌教程》由上海音樂出版社出版,作為北京舞蹈學院重要科研課題《山東海陽秧歌分析與重建》的研究成果,該教材打破了傳統(tǒng)舞蹈教材的體例和編寫模式,以海陽秧歌的歷史文化為主線,生動形象地分析講解動作特點、課堂教學組合、角色歌性組合以及傳統(tǒng)短劇,對海陽秧歌的傳統(tǒng)文化與動態(tài)特征進行了全方位、多層次的介紹,其圖、文、譜、影像相結(jié)合的方式,具有獨特的學術價值與教學實用性。2013 年該教材榮獲北京市“精品教材”稱號。海陽秧歌教學體系能從眾多優(yōu)質(zhì)的漢族民間舞蹈中脫穎而出,成為北京舞蹈學院及全國各大院校的核心課程,并非一朝一夕的功夫。

20世紀50年代,為籌辦新中國第一所舞蹈學校,舞蹈人開始探索構(gòu)建職業(yè)化舞者訓練體系教材。1980年,北京舞蹈學院中國民族舞教育系第一批民間舞專業(yè)方向的本科生入學,急需一套適合本科生學習的教材。20世紀80年代初,北京舞蹈學院教師許淑媖等一行人赴山東膠東地區(qū)考察采風,結(jié)識了煙臺市群眾藝術館館長張蔭松,初步確定了海陽秧歌的教學價值。這次相遇,也帶來了張蔭松人生的另一個轉(zhuǎn)折。

1983年5月,張蔭松受聘于北京舞蹈學院,為首屆大學部民間舞教育專業(yè)學生教授海陽秧歌。在許淑媖提出的“元素教學法”的指導下,張蔭松對海陽民間藝人的傳統(tǒng)代表性短句進行了梳理整合,海陽秧歌女班教材初具雛形, 海陽秧歌也首次走進了專業(yè)舞蹈院校的課堂。起初授課時,張蔭松內(nèi)心忐忑,不斷思考“如何將民間的海陽秧歌進行提升以符合課堂教學的需求”。作為“元素教學法”的首批實踐者,張蔭松從教學的角度重新審視海陽秧歌——從基本體態(tài)、步伐、運動規(guī)律的提煉,到課堂教學,多方位探索海陽秧歌的傳承。在兩個學期的教學過程中,經(jīng)反復檢驗與深入研究,在許淑媖、趙宛華等專家的幫助下,他對海陽秧歌有了更全面深刻的認識,海陽秧歌女班教材也更趨完善。

海陽秧歌進入藝術院校教學課堂后,其身體文化蘊含的美學價值和訓練價值被逐步挖掘,張蔭松以教學者身份對海陽秧歌民間素材進行提煉升華,為教學過程賦予了文化傳承的意義。在第一屆民間舞教育專業(yè)畢業(yè)匯報演出晚會上,海陽秧歌作為獨立的民間舞蹈素材組合首次成功亮相。張蔭松回憶道,就像看到自己的孩子出人頭地一樣欣慰自豪,這標志著海陽秧歌正式進入專業(yè)藝術領域。后來,他又多次受邀到北京舞蹈學院教授海陽秧歌,不斷提升海陽秧歌教材的完整性、藝術性和訓練價值,并進一步在全國推廣。

作為中國民族民間舞蹈教育體系的奠基者之一,張蔭松以深耕田野的學術自覺與知行合一的教育實踐,構(gòu)建起海陽秧歌從文化研究到教學轉(zhuǎn)化的全過程。他始終扎根教學一線,曾創(chuàng)下同一學期開設10個海陽秧歌教學班的紀錄,通過高強度的課堂實證對教材內(nèi)容進行反復檢驗——從動作語匯的拆解重組到文化邏輯的層級遞進,最終形成具有學科規(guī)范性與文化闡釋性的教材體系。海陽秧歌教材的建設與發(fā)展豐富了中國民族民間舞蹈教學內(nèi)容,為后續(xù)各民族民間舞蹈教材的挖掘、提煉和加工提供了范例,也為“學院派”中國民間舞教學體系提供了經(jīng)驗。

在教學體系建構(gòu)過程中,張蔭松以跨學科視野突破舞蹈本體研究局限,在研究框架中融入考古學的歷史縱深、美術學的空間構(gòu)成以及物理學的力學原理,通過解構(gòu)海陽秧歌的動態(tài)機制,提煉出“向心與離心”的運動規(guī)律,揭示出肢體運動中重力分配與文化隱喻的內(nèi)在關聯(lián),總結(jié)出“線性空間流動”,詮釋出秧歌動作在三維空間延展中的文化敘事功能,提出了海陽秧歌的“圓道”之美1。這一將身體動力學與文化符號學相結(jié)合的創(chuàng)新研究視角,構(gòu)建起海陽秧歌“動作基因庫”,實現(xiàn)了傳統(tǒng)舞蹈從動作語匯到訓練價值的轉(zhuǎn)化。

張蔭松始終強調(diào)教學體系的文化承載力。他通過反復的課堂實驗,從課堂組合和傳統(tǒng)短句中提煉出“擰傾中的禮制規(guī)約”“提沉間的海陽意象”等文化意涵,使教材編纂突破技術羅列,形成以文化認知驅(qū)動“舞感”的教學邏輯。這種創(chuàng)新理念直接推動了人才培養(yǎng)模式的革新,已被廣泛應用于專業(yè)舞蹈教育,更啟發(fā)了眾多編導將海陽秧歌元素轉(zhuǎn)化為當代創(chuàng)作語匯,實現(xiàn)了傳統(tǒng)舞蹈文化從課堂傳承到藝術創(chuàng)新的生態(tài)閉環(huán)。“傳承”的本質(zhì)是以時代精神激活文化基因,在當代審美體系中重構(gòu)傳統(tǒng)藝術的深層意蘊,使之成為映照時代氣象、展現(xiàn)人民精神的藝術豐碑。張蔭松扎根田野的采風生涯,凝練出獨到的文化傳承觀——守護傳統(tǒng)絕非機械復刻,而是以創(chuàng)新思維實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。這種辯證思維投射在民間舞教學中,形成了“動態(tài)傳承”的教育理念:教學方案直擊不同學習主體的核心訴求,真正實現(xiàn)因材施教的精準培育;教學體系始終與時代脈搏同頻共振,通過持續(xù)解構(gòu)傳統(tǒng)語匯的文化密碼,構(gòu)建起傳統(tǒng)舞蹈與現(xiàn)代認知的對話橋梁。

40多年來,張蔭松先后擔任北京舞蹈學院、中央民族大學、國防大學軍事文化學院、上海戲劇學院、山東藝術學院和山東青年政治學院等院校的客座教授、碩士研究生導師。“海陽爺爺”足跡遍布全國,學生眾多,為各地藝術院校培養(yǎng)了大批民間舞教學與表演人才。

▲ 張蔭松做示范

張蔭松對海陽秧歌的熱愛濃烈執(zhí)著,他手里就像有一把“萬能鑰匙”,不管是專業(yè)舞者還是普通百姓,上至退休老人,下至學齡前兒童,凡是跟張老師上過課的人都有體會,他的語言風趣犀利,常常一針見血,切中肯綮。

“移動樂庫”“說書先生”“愛喝咖啡的爺爺”,這些都是學生們給他取的昵稱。張蔭松享受教學,曾言“我每天教舞蹈才會感到快樂”,只要站在課堂上,他就有使不完的勁兒。雖然課堂氛圍活躍,張蔭松卻對學生要求十分嚴格, 他用實際行動告訴年輕學生,我們身上都肩負著傳承發(fā)展傳統(tǒng)民間舞蹈文化的使命。他以“老學生”自居,經(jīng)常出現(xiàn)在各學術研討會和演出現(xiàn)場,認真做筆記,引領學生解決各種問題。耄耋之年,他仍充滿好奇,在海陽秧歌教學的探索之路上永不停歇。

“在向傳統(tǒng)學習這條永無止境的路上,我非常榮幸接受了人民幾十年的‘再教育’,在學習領悟燦爛中華文化的過程中,我深深地理解和認識了人世間的‘真善美’的真諦。”一路走來,張蔭松用畢生心血編織起連接傳統(tǒng)與現(xiàn)代的文化紐帶,讓海陽秧歌這株古樹不斷萌發(fā)新芽,在“扭、擰、裹、纏”的律動中舞出一段圓轉(zhuǎn)流動的“藝術人生”,連綿不斷、生生不息。

Copyright?2022 安徽省舞蹈家協(xié)會 All Rights Reserved. 皖ICP備2022005445號  皖公網(wǎng)安備 34011102003271號

皖公網(wǎng)安備 34011102003271號

地址:中國·安徽省合肥市蕪湖路168號同濟大廈4樓413室

電話:0551-62888190郵箱:anhuiwx@yahoo.com.cn

技術支持:賽易科技

微信公眾號

微信公眾號